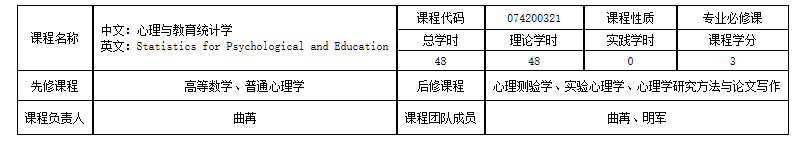

一、课程基本信息

二、主要教材(指导书)及参考用书

(一)选用教材

《现代心理与教育统计学》,张厚粲 徐建平主编,北京师范大学出版社, 2021年第5版。

(二)参考书目

1.《教育与心理统计学》,张敏强主编,人民教育出版社, 2010年第3版。

2.《教育统计学》,王孝玲著,华东师范大学出版社,2015年第5版。

3.《应用心理统计学》,刘红云 骆方著,北京师范大学出版社,2015年第1版。

(三)在线资源

慕课,心理统计(北京师范大学)

https://www.xuetangx.com/course/bnu07111001834/10322357?channel=i.area.manual_search

(四)学术期刊

1.心理学报

2.临床心理学心理杂志

3.心理与行为研究

三、课程简介

本课程旨在通过引导学生系统掌握描述统计、推断统计与实验设计的基本理论知识和基本技能,使学生具备从事心理与教育科学研究所需统计学基础知识,形成采用统计学思路解决教育与心理方面的实际问题的能力,提升学生科学素养与自我学习能力。

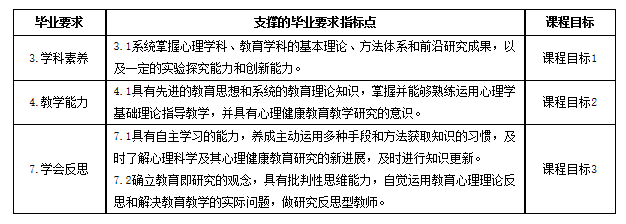

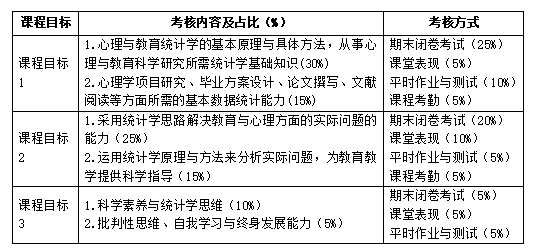

课程目标1:掌握心理与教育统计学的基本原理与具体方法,具备从事心理与教育科学研究所需统计学基础知识,形成心理学项目研究、毕业方案设计、论文撰写、文献阅读等方面所需的基本数据统计能力。【毕业要求3 学科素养 3.1】

课程目标2:形成采用统计学思路解决教育与心理领域实际问题的能力,能够运用统计学原理与方法来分析实际问题,为教育教学提供科学指导。【毕业要求4 教学能力 4.1】

课程目标3:能够熟练使用统计学工具进行自主学习,形成良好的量化研究思维模式,提升批判性思维水平与科学素养。【毕业要求7 学会反思7.1与7.2】

四、课程目标与毕业要求的关系

五、课程内容与课程目标的关系

六、教学安排

第1章 绪论

【教学目标】

了解心理统计学的定义、研究对象与研究内容、发展历史;理解统计数据的基本类型等统计学基本概念。

【重点、难点】

1.重点:心理统计的概念与学科性质,心理统计的内容,心理统计中的几个基本概念;

2.难点:心理统计的概念,心理统计中的数据类型。

【课程内容】

1.统计概述;

2.心理统计研究的内容;

3.心理统计的发展;

4.心理统计的基本概念。

【教学方法】

1.采用多媒体课件+雨课堂方式,讲授心理统计的研究对象与内容、统计与心理统计学发展的历史脉络、心理统计中的几个基本概念;

2.通过实例分析展示随机现象及其特点,初步建立对统计学规律的认识与理解;

3.通过讨论法,探索心理统计学中数据类型的特点,理解统计学中样本与总体的联系与区别。

【复习思考】

1.心理统计的研究对象与内容;

2.举例说明心理统计中的数据类型。

第2章 统计图表

【教学目标】

了解整理统计数据的排序与分组方法;理解各种统计图表的基本结构及制作要求;针对不同的数据类型和研究需求,灵活选用并熟练绘制各类统计图表。

【重点、难点】

1.重点:各类心理统计图与心理统计表的适用范围及绘制规范;数据初步整理的基本方法;

2.难点:各类统计图标的适用范围;分组次数分布表与分布图。

【课程内容】

1.数据的初步整理;

2.心理统计表;

3.心理统计图。

【教学方法】

1.采用多媒体课件+雨课堂方式,讲授心理统计数据初步整理方法、统计图表的适用范围及格式规范;

2.通过实例分析展示各类标准心理统计表与统计图的构成及适用条件;

3.运用实际数据帮助学生练习并掌握心理统计图表绘制的操作。

【复习思考】

1.心理统计图与心理统计表的格式规范;

2.简述制作分组次数分布表的方法;

3.如何结合数据类型选择恰当的心理统计图类型?

第3章 集中量数

【教学目标】

理解各类集中量数的含义、性质和作用,熟练掌握集中量数的计算方法,恰当应用集中量数描述一组数据的集中趋势。

【重点、难点】

1.重点:各类集中量数的含义、计算、性质和作用;结合数据情况选用恰当的集中量数;

2.难点:集中量数的概念;算数平均数的性质与适用范围;中数的计算;几何平均数与调和平均数的适用情况及计算。

【课程内容】

1.统计概述;

2.心理统计研究的内容;

3.心理统计的发展;

4.心理统计的基本概念。

【教学方法】

1.采用多媒体课件+雨课堂方式,讲授心理学中常用集中量数的概念及其计算;

2.通过实例分析展示不同种类集中量数的特点,并练习各类集中量数的计算方法;

3.通过讨论法,澄清并整理各类集中量数的适用范围,比较算数平均数、中数和众数的异同。

【复习思考】

1.比较算数平均数、中数、众数的异同;

2.简要说明加权平均数、几何平均数和调和平均数的计算及适用范围。

第4章 差异量数

【教学目标】

理解各种差异量数的含义、性质和作用,熟练掌握百分位差、四分位差、平均差和标注差、方差的计算方法,恰当应用差异量数描述一组数据的离中趋势,掌握标准分数的含义及应用。

【重点、难点】

1.重点:全距与百分位差的含义及计算;平均差、方差、标准差的含义及计算;标准差的应用;差异量数的选用;

2.难点:差异量数的含义及选用;百分位差;Z分数及应用;集中量数与差异量数的关系。

【课程内容】

1.全距与百分位差;

2.平均差、方差、标准差;

3.差异量数的选用。

【教学方法】

1.采用多媒体课件+雨课堂方式,讲授心理统计中常用的差异量数及计算、讲授标准分数概念;

2.通过实例分析展示并练习全距、百分位差、平均差、方差与标准差的计算方法、标准分数的应用、取舍极端值的方法等;

3.通过讨论法,澄清并整理各类差异量数的适用范围,理解集中量数与差异量数在描述数据时的关系。

【复习思考】

1.什么是离中趋势,它与集中趋势的关系?

2.简述差异量数的种类、计算及选用;

3.什么是标准分数,它有哪些应用。

第5章 相关分析

【教学目标】

理解相关、散点图、相关系数的含义;理解各类相关系数的意义及适用条件;熟练掌握常用相关系数的计算方法;能结合数据与实际要求,选择恰当方法进行相关分析。

【重点、难点】

1.重点:相关、散点图、相关系数的含义;各类相关系数的意义及适用条件;结合数据与实际要求选择恰当方法进行相关分析并解释统计结果;

2.难点:各类相关系数的意义及适用条件;结合数据与实际要求选择恰当方法进行相关分析并解释统计结果。

【课程内容】

1.相关、相关系数与散点图;

2.积差相关;

3.等级相关;

4.质与量相关;

5.品质相关;

6.相关系数的选用与解释。

【教学方法】

1.采用多媒体课件+雨课堂方式,讲授相关关系及相关系数的概念特点、各类相关的适用条件及计算;

2.通过实例分析进一步把握各类相关系数适用条件及结果解释,通过练习绘制散点图进一步直观理解各类相关关系及其特点。

【复习思考】

1.相关关系及相关系数的含义及特点;

2.简述相关系数的种类及适用条件;

3.如何科学解释相关系数。

第6章 概率分布

【教学目标】

了解概率与概率分布的定义及种类;理解样本分布的基本概念;掌握正态分布、二项分布、t分布、F分布和卡方分布等常用概率分布的基本概念及在心理统计中的应用;熟练使用标准正态分布表、t分布表、F分布表和卡方分布表。

【重点、难点】

1.重点:概率、概率分布概念及种类;正态分布、二项分布、t分布、F分布和卡方分布等常用概率分布的基本概念及在心理统计中的应用;标准正态分布表、t分布表、F分布表和卡方分布表的使用。

2.难点:样本分布的基本概念;正态分布、二项分布、t分布、F分布和卡方分布等常用概率分布的基本概念及在心理统计中的应用。

【课程内容】

1.概率的基本概念;

2.正态分布;

3.二项分布;

4.样本分布。

【教学方法】

1.采用多媒体课件+雨课堂方式,讲授概率、概率分布概念及种类,正态分布、二项分布、t分布、F分布和卡方分布等常用概率分布的基本概念及在心理统计中的应用;

2.通过实例分析展示标准正态分布表、t分布表、F分布表和卡方分布表的使用;

3.通过讨论法加深对样本分布概念的理解。

【复习思考】

1.简述概率的含义与种类;

2.什么是概率分布,心理统计中常用的概率分布有哪些;

3.举例说明什么是样本分布。

第7章 参数估计

【教学目标】

理解参数估计的意义,了解参数估计的类型;掌握点估计的基本原理与良好点估计值;掌握区间估计的原理、方法与统计分析步骤。

【重点、难点】

1.重点:参数估计的含义与种类;点估计的基本原理与良好点估计值;区间估计的原理、方法与统计分析步骤;

2.难点:参数估计的含义;区间估计的原理、方法与统计分析步骤。

【课程内容】

1.点估计、区间估计与标准误;

2.总体平均数的估计;

3.标准差与方差的区间估计;

4.相关系数与比率的区间估计。

【教学方法】

1.采用多媒体课件+雨课堂方式,讲授参数估计的含义与种类;点估计的基本原理与良好点估计值;区间估计的原理、方法与统计分析步骤;

2.通过实例分析展示参数估计的含义;区间估计的原理、方法与统计分析步骤。

【复习思考】

1.简述参数估计的含义与类型;

2.说明良好点估计统计量的标准;

3.简述区间估计的原理与步骤;

4.列表比较总体平均数、标准差、方差区间估计的具体方法。

第8章 假设检验

【教学目标】

理解假设检验的一般原理和步骤;掌握平均数的显著性检验;平均数差异显著性检验;方差、标准差差异的显著性检验;各类相关系数的检验,比率的显著性检验方法与步骤。

【重点、难点】

1.重点:假设检验的一般原理和步骤;平均数的显著性检验、平均数差异显著性检验、差、标准差差异的显著性检验;

2.难点:假设检验的一般原理、假设检验中的两类错误、平均数差异显著性检验。

【课程内容】

1.假设检验的原理;

2.平均数的显著性检验;

3.平均数差异的显著性检验;

4.方差的显著性检验;

5.相关系数与比率的显著性检验。

【教学方法】

1.采用多媒体课件+雨课堂方式,讲授理解假设检验的一般原理和步骤;掌握平均数的显著性检验;平均数差异显著性检验;方差、标准差差异的显著性检验;各类相关系数的检验,比率的显著性检验方法与步骤;

2.通过实例分析展示假设检验的一般原理及假设检验中的两类错误,练习平均数差异显著性检验等假设检验的条件判断与检验步骤。

【复习思考】

1.简述假设检验的原理与步骤;

2.绘制表格列举比较平均数差异显著性检验的方法。

第9章 方差分析

【教学目标】

理解方差分析的一般原理、适用情况与基本步骤,掌握完全随机设计和随机区组设计方差分析;熟悉事后检验方法。

【重点、难点】

1.重点:方差分析的适用情况与原理;完全随机设计和随机区组设计方差分析的步骤与计算;事后检验的方法;

2.难点:完全随机设计和随机区组设计方差分析的步骤。

【课程内容】

1.方差分析的基本原理及步骤;

2.完全随机设计的方差分析;

3.随机区组设计的方差分析;

4.事后检验。

【教学方法】

1.采用多媒体课件+雨课堂方式,讲授假设检验的一般原理和步骤,平均数的显著性检验、平均数差异显著性检验,方差、标准差差异的显著性检验,各类相关系数的检验,比率的显著性检验方法与步骤;

2.通过实例分析展示假设检验的一般原理及假设检验中的两类错误,练习平均数差异显著性检验等假设检验的条件判断与检验步骤。

【复习思考】

1.简述方差分析的基本原理;

2.举例说明完全随机设计和随机区组设计方差分析的步骤;

3.说明事后检验的适用情况与基本步骤。

第10章 线性回归

【教学目标】

理解线性回归的一般原理,掌握一元线性回归于多元线性回归的统计方法,了解线性回归的检验与评价。

【重点、难点】

1.重点:线性回归的一般原理,一元与多元线性回归方程的解读、检验与评价;

2.难点:线性回归方程的解读、检验与评价。

【课程内容】

1.一元线性回归;

2.多元线性回归;

3.回归方程的检验与评价思想。

【教学方法】

1.采用多媒体课件+雨课堂方式,讲授线性回归的一般原理,线性回归方程的解读、检验与评价;

2.通过SPSS实例分析结果展示一元回归与多元回归方程的解读、检验与评价。

【复习思考】

1.举例说明回归分析的基本原理;

2.结合研究问题,解读一元与多元回归方程中系数的内涵;

3.简要说明回归方程的检验与评价。

七、课程考核内容及考核方式

八、课程评价

(一)评定方式

1.考核方式

本课程考核方式分为过程性考核(平时考核)和结果性考核(期末考核)。其中,平时考核内容包括课堂表现(课堂提问作答情况、讨论情况、课堂积极性等)、作业与测试(课后作业与当堂测试情况)、课程考勤;期末考核采取闭卷考试方式。

2.总成绩评定

总成绩=过程性考核(平时考核)成绩×50%+结果性考核(期末考核)成绩×50%

3.过程性考核(平时考核)方式及比例:

(1)课堂表现(40%):课堂提问作答情况通过学生在课堂上回答问题的态度、完整性、思维深刻性等对学生进行评价;小组讨论及汇报通过学生在小组讨论中准备、参与、发言等情况对学生进行评价;课堂积极性通过学生在课堂上的认真听讲情况、积极回应情况、主动思考情况等对学生进行评价。

(2)平时作业与测试(40%):通过学生在平时作业与随堂测试中的态度、完成度、完整性、思维深度等对学生进行评价。

(3)课程考勤(20%):课程考勤通过学生旷课、事假病假、迟到早退次数来进行评价,缺课超过总课时1/3的学生取消参加期末考试的资格。

4.结果性考核(期末考核)成绩评定

(1)考核范围:题目原则上覆盖教学大纲90%以上内容,各章节所占分值与其学时占总学时比例及对应课程目标分量相当。

(2)考核方式:闭卷考试

(3)考核要求:要求掌握心理与教育统计学的基本原理与具体统计方法,能运用所学知识选择适当统计学方法解决心理与教育领域的实际问题,具备一定的统计学思维与科研探索能力。

(二)课程目标达成度评价依据

1.课堂表现评价标准

课程目标 |

评价标准 |

优秀 (0.90-1.00) |

良好 (0.80-0.89) |

中等 (0.70-0.79) |

及格 (0.60-0.69) |

不及格 (0-0.59) |

课程目标1 【毕业要求3 学科素养 3.1】 |

1.课堂互动中表现出对心理与教育统计学基本原理与方法的熟练识记与深刻理解; 2.积极参与知识类目标的课堂讨论,并扮演重要角色,表现出色; 3.听课认真,积极回应,笔记认真。 |

1.课堂互动中表现出对心理与教育统计学基本原理与方法的熟练识记与一定理解; 2.能较好参与知识类目标课堂讨论,表现良好; 3.听课较认真,有回应,笔记基本认真。 |

1.课堂互动中表现出对多数心理与教育统计学基本原理与方法有一定识记与理解,极小部分内容还未达到识记或理解; 2.能参与知识类目标课堂讨论,并有一定贡献率; 3.全程听课有回应,有较为完整的笔记。 |

1.课堂互动中能表现出对多数心理与教育统计学基本原理与方法有一定识记与理解,小部分内容还未达到识记或理解; 2.能参与多数知识类目标课堂讨论; 3.基本能听课,有部分课堂笔记。 |

1.课堂互动中能表现出对多数心理与教育统计学基本原理与方法还未达到识记与理解; 2.未参与或很少参与知识类目标课堂讨论; 3.听课态度不佳甚至出现影响课堂的行为,无课堂笔记。 |

课程目标2 【毕业要求4 教学能力 4.1】 |

1.课堂互动中表现出优秀的数据统计分析能力,能够独立运用所学知识解决教育教学等领域的实际问题; 2.积极参与能力类目标的课堂讨论,并扮演重要角色,表现出色。 |

1.课堂互动中表现出良好数据统计分析能力,能够运用所学知识独立解决教育教学等领域的实际问题; 2.能够较好参与能力类目标的课堂讨论,表现良好。 |

1.课堂互动中表现出一定的数据统计分析能力,多数情况下能够运用所学知识解决实际问题,部分问题解决需要教师协助; 2.能参与能力类目标课堂讨论,并有一定贡献率。 |

1.课堂互动中表现出数据统计分析能力达标,在协助下能够运用所学知识解决教育教学等领域的实际问题; 2.能参与多数能力类目标课堂讨论。 |

1.课堂互动中表现出数据统计分析能力弱,在协助下仍难以顺利运用所学知识解决实际问题; 2.未参与或很少参与能力类目标课堂讨论。 |

课程目标3 【毕业要求7 学会反思 7.1与7.2】 |

1.课堂互动中能表现出优秀的统计学思维,能够从量化角度分析解决问题; 2.在课堂提问、讨论、小组讨论中,从提出统计学假设、结合数据实际选择恰当统计学方法及分析统计结果解决问题等各个环节均表现出优秀科学素养,具备强劲的自我学习与持续发展能力。 |

1.课堂互动中能表现出良好的统计学思维,基本能够从量化角度分析解决问题; 2.小组讨论中,从提出统计学假设、结合数据实际选择恰当统计学方法及分析统计结果解决问题等各个环节均表现出良好科学素养,具备良好的自我学习与持续发展能力。 |

1.课堂互动中能表现出具备基本统计学思维,初步能够从量化角度分析解决问题; 2.小组讨论中,从提出统计学假设、结合数据实际选择恰当统计学方法及分析统计结果解决问题等部分环节表现出一定的科学素养,具备一定的自我学习与持续发展能力。 |

1.课堂互动中能表现出一定统计学思维,然而不能完全独立从量化角度分析解决问题; 2.小组讨论中,从提出统计学假设、结合数据实际选择恰当统计学方法及分析统计结果解决问题等部分环节表现出初步具备科学素养及自我学习持续发展能力。 |

1.课堂互动中未能或很少表现出统计学思维,难以从量化角度分析解决问题; 2.小组讨论中,从提出统计学假设、结合数据实际选择恰当统计学方法及分析统计结果解决问题等各个环节未表现出或极少表现出科学素养与自我学习能力。 |

2.平时作业与测试评价标准

课程目标 |

评价标准 |

优秀 (0.90-1.00) |

良好 (0.80-0.89) |

中等 (0.70-0.79) |

及格 (0.60-0.69) |

不及格 (0-0.59) |

课程目标1 【毕业要求3 学科素养 3.1】 |

1.平时作业知识部分统计学方法选择与使用正确、答案要点完整、统计分析结果解释论述充分;体现出良好科学研究能力; 2.当堂测试知识部分正确率超过90%。 |

1.平时作业知识部分统计学方法选择与使用正确、答案要点完整、统计分析结果解释论述较为充分;体现出较好科学研究能力; 2.当堂测试知识部分正确率80%-89%。 |

1.平时作业知识部分统计学方法选择与使用基本正确、答案要点基本完整、统计分析结果解释论述较为充分;体现出一定的科学研究能力; 2.当堂测试知识部分正确率70%-79%。 |

1.平时作业知识部分统计学方法选择与使用正确、、答案要点基本完整、统计分析结果解释论述不尽充分;初步具备科学研究能力; 2.当堂测试知识部分正确率60%-69%。 |

1.平时作业知识部分观点有重大错误、或完成题量小于50%、或有抄袭、答非所问等其它重大过失,未表现出或很少表现出科学研究能力; 2.当堂测试知识部分正确率低于60%或未提交。 |

课程目标2 【毕业要求4教学能力 4.1】 |

1.平时作业体现出能够完满使用基础统计学方法解决教学效果评价、学生心理健康评估等教育心理领域的实际问题,能够灵活采用统计学方法独立处理社会生活中的实际问题; 2.当堂测试操作与应用部分正确率超过90%。 |

1.平时作业体现出能够有效使用基础统计学方法解决教学效果评价、学生心理健康评估等教育心理领域的实际问题,能够较好采用统计学方法独立处理社会生活中的实际问题; 2.当堂测试操作与应用部分正确率80%-89%。 |

1.平时作业体现出能够在一定程度上使用基础统计学方法解决教学效果评价、学生心理健康评估等教育心理领域的实际问题,基本能够独立采用统计学方法处理社会生活中的实际问题; 2.当堂测试操作与应用部分正确率70%-79%。 |

1.平时作业体现出能够初步应用基础统计学方法解决教学效果评价、学生心理健康评估等教育心理领域的实际问题,在提供一定帮助的情况下能够用统计学方法处理社会生活中的实际问题; 2.当堂测试操作与应用部分正确率60%-69%。 |

1.平时作业体现出不能有效使用基础统计学方法解决各领域实际问题;或完成题量小于50%、或有抄袭、答非所问等其它重大过失; 2.当堂测试操作与应用部分正确率低于60%或未提交。 |

课程目标3 【毕业要求7 学会反思 7.1与7.2】 |

1.平时作业与测试中中体现出优秀的收集与分析数据能力,体现出优秀的科学研究素养; 2.能灵活运用所学知识解决问题,完全具备自主学习能力。 |

1.平时作业与测试中中体现出良好的收集与分析数据能力,体现出良好科学研究素养; 2.能独立运用所学知识解决问题,具备较好的自主学习能力。 |

1.平时作业与测试中中体现出较好的收集与分析数据能力,体现出较好的科学研究素养; 2.能在一定程度上运用所学知识解决问题,具备一定的自主学习能力。 |

1.平时作业与测试中中体现出一定的收集与分析数据能力,体现出一定科学研究素养; 2.借助一定帮助能运用所学知识解决问题,初步具备自主学习能力。 |

1.平时作业与测试中中体现收集与分析数据能力及科学研究素养不足; 2.在借助一定帮助的情况下也难以运用所学知识解决实际问题。 |

3.课程考勤评价标准

课程目标 |

评价标准 |

优秀 (0.90-1.00) |

良好 (0.80-0.89) |

中等 (0.70-0.79) |

及格 (0.60-0.69) |

不及格 (0-0.59) |

课程目标1 【毕业要求3 学科素养 3.1】 |

1.课程全程缺勤不超过1次。 |

1.课程全程缺勤不超过3次。 |

1.课程全程缺勤不超过5次。 |

1.课程全程缺勤不超过总课时的1/3。 |

1.课程全程缺勤超过总课时的1/3。 |

课程目标2 【毕业要求4 教学能力4.1】 |

1.课程全程缺勤不超过1次。 |

1.课程全程缺勤不超过3次。 |

1.课程全程缺勤不超过5次。 |

1.课程全程缺勤不超过总课时的1/3。 |

1.课程全程缺勤超过总课时的1/3。 |

4.终结性评价标准(合格标准为目标达成度)

课程目标 |

评价标准 |

优秀 (0.90-1.00) |

良好 (0.80-0.89) |

中等 (0.70-0.79) |

及格 (0.60-0.69) |

不及格 (0-0.59) |

课程目标1 【毕业要求3 学科素养 3.1】 |

1.期末闭卷考试中表现出对心理与教育统计学基本原理与方法做到熟练识记与深刻理解。 |

1.期末闭卷考试中表现出对心理与教育统计学基本原理与方法做到熟练识记与一定理解; |

1.期末闭卷考试中表现出对心理与教育统计学基本原理与方法有一定识记与理解,极小部分内容还未达到识记或理解。 |

1.期末闭卷考试中表现出对心理与教育统计学基本原理与方法有一定识记与理解,小部分内容还未达到识记或理解。 |

1.期末闭卷考试中表现出对心理与教育统计学基本原理与方法还未达到识记与理解。 |

课程目标2 【毕业要求4 教学能力4.1】 |

1.期末闭卷考试中表现出优秀的统计方法应用能力; 2.能够熟练地综合运用所学知识独立解决实际问题。 |

1.期末闭卷考试中表现出良好的统计方法应用能力; 2.能够较为熟练地综合运用所学知识独立解决实际问题。 |

1.期末闭卷考试中表现出一定的统计方法应用能力; 2.能够运用所学具体知识独立解决实际问题,综合运用知识的能力还不足。 |

1.期末闭卷考试中表现出一定统计方法应用能力; 2.基本能够独立运用所学具体知识解决实际问题,解决方案可能具有缺漏。 |

1.期末闭卷考试中表现出统计方法应用能力不足; 2.解决实际问题的方案存在明显缺漏或重大错误。 |

课程目标3 【毕业要求7 学会反思 7.1与7.2】 |

1.期末闭卷考试中表现出优秀的统计学素养及自主发展能力。 |

1.期末闭卷考试中表现出良好的统计学素养及自主发展能力。 |

1.期末闭卷考试中表现出一定的统计学素养及自主发展能力。 |

1.期末闭卷考试中表现出初步具备统计学素养及自主发展能力。 |

1.期末闭卷考试中未能或很少表现出统计学素养未表现出或极少现出自主发展的潜力。 |

九、其它说明

1.制定依据:依据2021版心理学专业培养方案制定。

2.执行对象:从2021级学生开始执行。

3.系(部、教研室):心理学系

4.制(修)订:教育科学学院

5.执笔人:曲苒(教授) 参与人:李明军(教授)

6.审订人:教育科学学院教学指导委员会

2021年9月